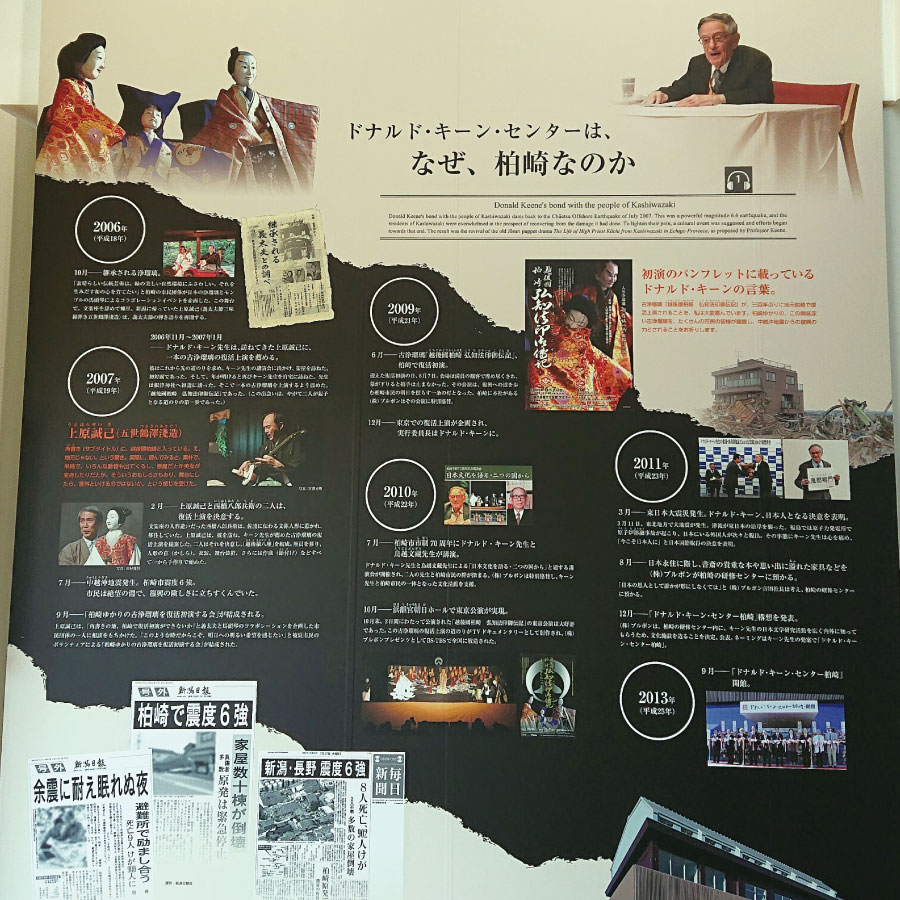

柏崎とキーン先生の絆

この経緯を辿ると、そこには一本の人形浄瑠璃を復活上演させようと努めた人々の人間模様とそこで培われた絆が見えてきます。 2006年10月、「素晴らしい伝統芸術は、緑の美しい自然環境にふさわしい。それを生み出す和の心を育てたい」と柏崎の市民団体が日本の浄瑠璃とモンゴルの馬頭琴によるコラボレーションイベントを企画。体調を崩し、文楽座を辞めて郷里、新潟に帰っていた上原誠己(義太夫節三味線弾き五世鶴澤淺造)は、そのイベントに招かれ、義太夫節の弾き語りを再開。さらにキーン先生を訪ねて活動の助言を乞います。その出会いでキーン先生は一本の古浄瑠璃の復活上演を薦めました。それは「越後國柏崎 弘知法印御伝記」でした。

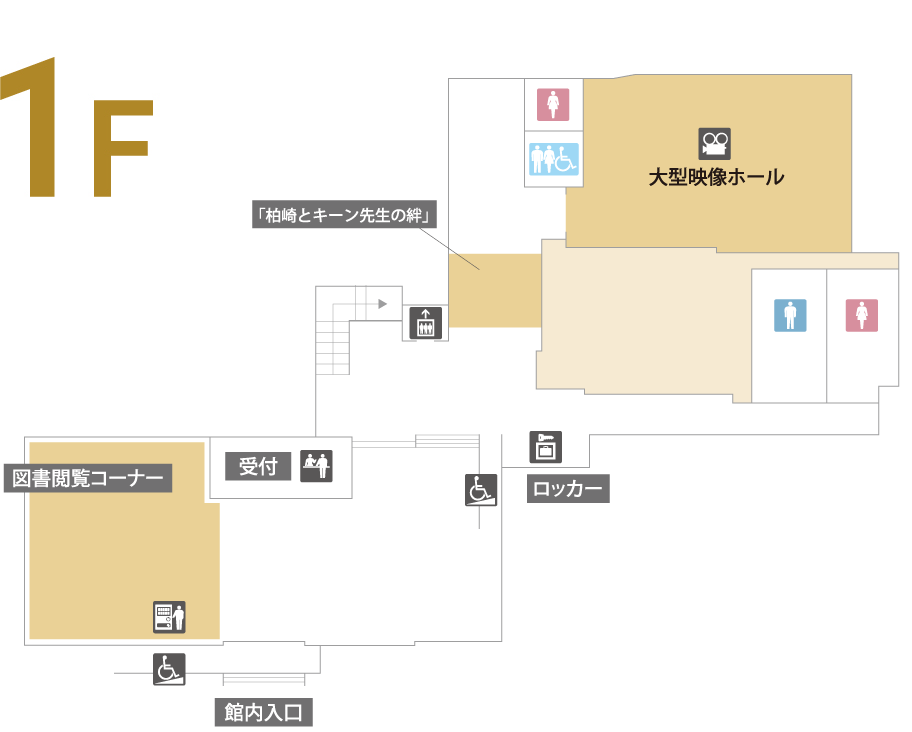

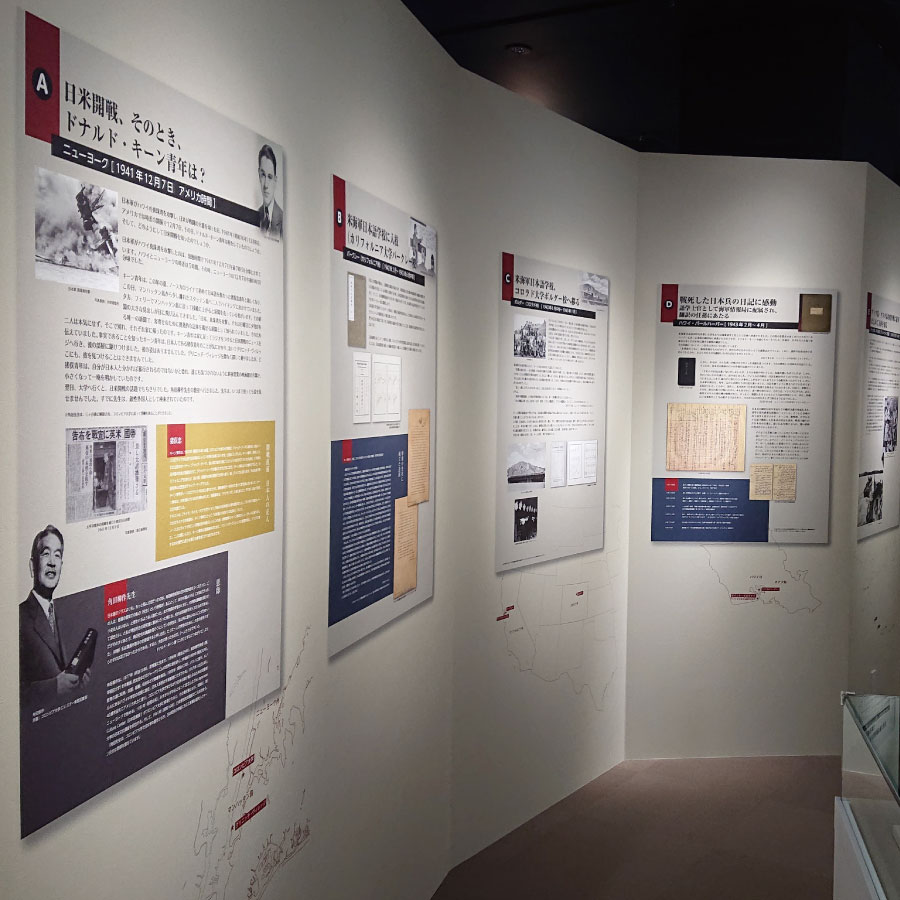

展示室1

ドナルド・キーンの歩み

生を受けた1922年から逝去した2019年までの人生を9つの時代に分け日本文学研究活動や歴史的背景、エピソードなどを貴重な写真と共に紹介します。日本文学との初めての出会い

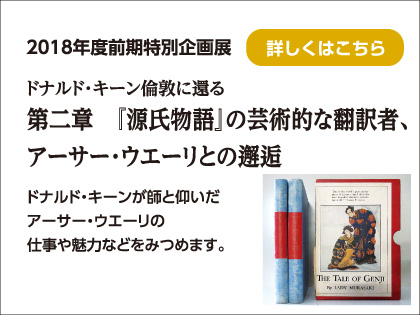

『源氏物語』1940年、18歳のキーン青年はニューヨーク・タイムズスクエアの行きつけの本屋で2冊の本が目に留まります。アーサー・ウエーリ訳の『源氏物語』でした。人生を決める運命的な出会いでした。ドナルド・キーンの文学研究世界を彩る人物図鑑

研究、恩師、友人、日本で出会った作家、の4つの視点から、近松門左衛門や永井道雄、三島由紀夫などそれぞれの人物と如何にかかわり、どのような研究世界を切り拓いてきたのかを見つめます。ほかに、ドナルド・キーンの人間性を伝える出来事をジオラマで紹介、代表作品、教育者としての素顔、などの展示があります。展示物

ドナルド・キーンの人間性や日本への思いを伝える

ジオラマ碧い眼の太郎冠者

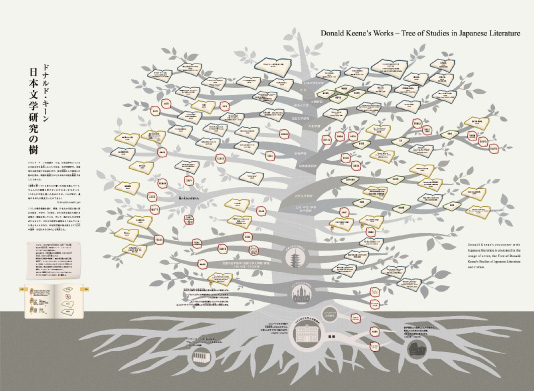

ドナルド・キーンの仕事 ―― 日本文学研究の樹

ドナルド・キーンの多岐にわたる日本文学研究の世界を一本の樹にグラフィック化して展示します。ドナルド・キーンの日本文学研究の樹。キーン先生本人と綿密に作り上げた大樹です。2020年のリニューアルに伴い、最後の本を追加し完成しました。

展示室2

日本文学研究の原点『源氏物語』とアーサー・ウエーリ

アーサー・ウエーリが1925年から1933年にかけて6分冊で出版したThe Tale of Genji は、欧米の文学の世界に大きな反響を巻き起こし、名だたる新聞や批評誌はそれぞれに賞賛の言葉を贈り、ウエーリの翻訳を高く評価したのです。日本文学研究の原点太平洋戦争とドナルド・キーン

太平洋戦争に語学将校として任官したドナルド・キーン。日本兵の日記や手紙などの翻訳もまた語学士官の重要な任務でした。そうした任務の中で、激戦地、ガダルカナル島で戦死した日本兵の日記を読み、戦場で綴られた日本兵の言葉や思いに心を揺さぶられ、深い感動に包まれていったのです。

展示室3

高橋義樹文庫

未来への伝言 高橋義樹、ドナルド・キーンの太平洋戦争

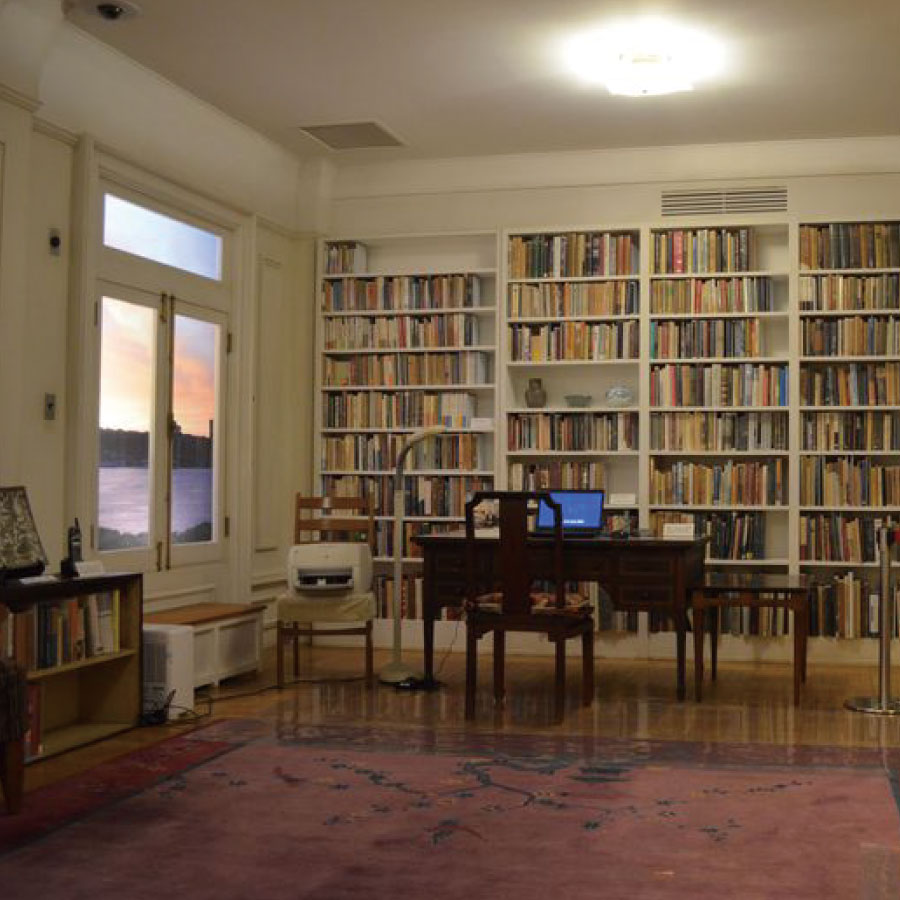

復元展示室

キーン先生の自宅は、コロンビア大学に近い、ハドソン川の川辺に建つ由緒あるアパートメントの11階にありました。その自宅の書斎は、キーン先生が原稿を執筆する仕事場であり、多くの友人たちと語らう場でした。その書斎と居間をそのまま再現した展示室は、日本文学研究一筋に生きるキーン先生の思いを知ることができる場でもあるのです。

現在の企画展

本企画展では、ドナルド・キーンと文人の交流の紹介として、「鉢の木会」について取り上げ、鉢の木会が丸善の協力で出版した雑誌『聲』についても扱います。

終戦後間もない1948年ごろ、鎌倉在住の親しい文人たちが仕事以外の場で飲食を楽しむ会が発足しました。のちに「鉢の木会」と名付けられるこの会に集ったのは、中村光夫、吉田健一、吉川逸治、福田恆存、神西清、大岡昇平、三島由紀夫の7人でした。

会では文学の話、つまり、仕事の話はしないことが決まりでした。

1955年、キーンは吉田の誘いで鉢の木会に参加します。会では記録代わりに連歌会が行われていました。これは、のちに吉田の翻訳で『日本の文学』(1963)として出版されるキーンのJapanese Literature(1953)の影響でした。

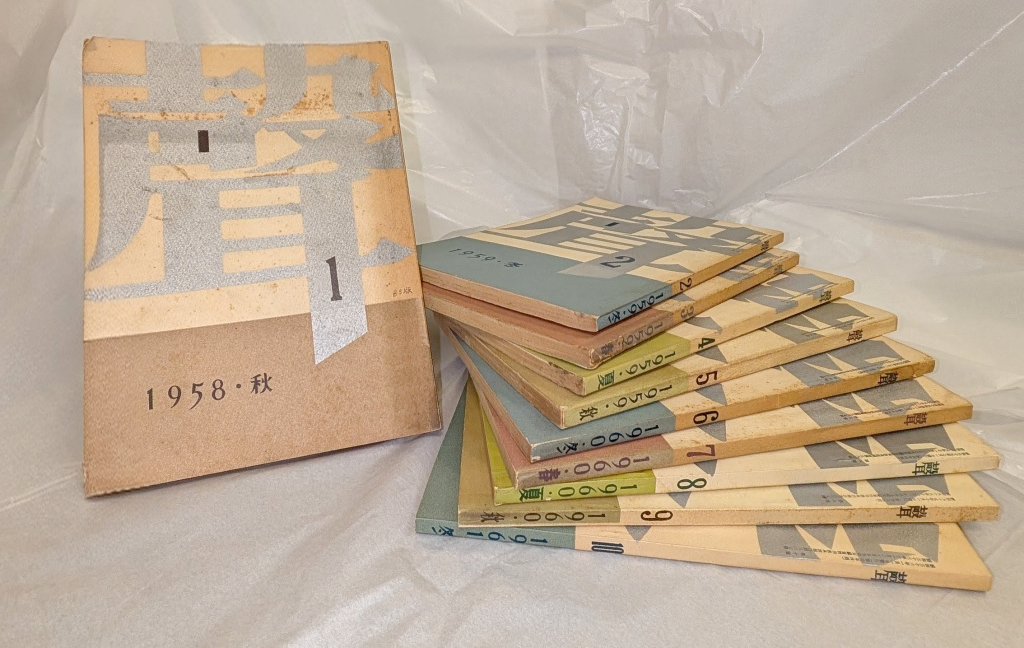

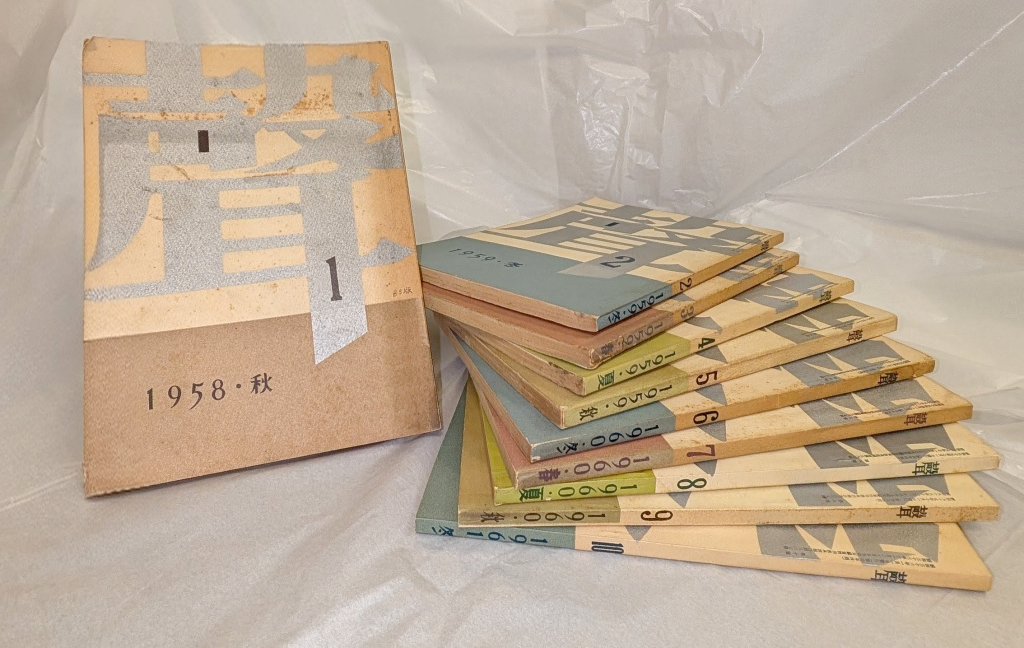

◀『聲』全10号

(1958.9-1960.1)

(ドナルド・キーン・センター柏崎所蔵)

文学に商業的価値が求められるようになった時代に、利益を重視しない自由な執筆活動を行う場を提供しようとした。

『聲』全10号

(1958.9-1960.1)

(ドナルド・キーン・センター柏崎所蔵)

文学に商業的価値が求められるようになった時代に、利益を重視しない自由な執筆活動を行う場を提供しようとした。

1958年に鉢の木会は丸善の協力のもと、季刊文学雑誌『聲』を発行しました。『聲』には新人から大家まで多くの作品が掲載されました。福田の依頼でキーンも森鷗外の「花子」(1910)についてのエッセーを掲載しました。キーンはのちに「花子」を「重要作品」としています。

キーンと鉢の木会の関係、そして、『聲』の発行理由とその影響について、直筆資料、初公開資料を交えて紹介いたします。

みどころ

〇『聲』掲載の直筆資料

季刊文学雑誌『聲』(全10号、1958.10-1961.1)に掲載された作品の直筆原稿を展示します。

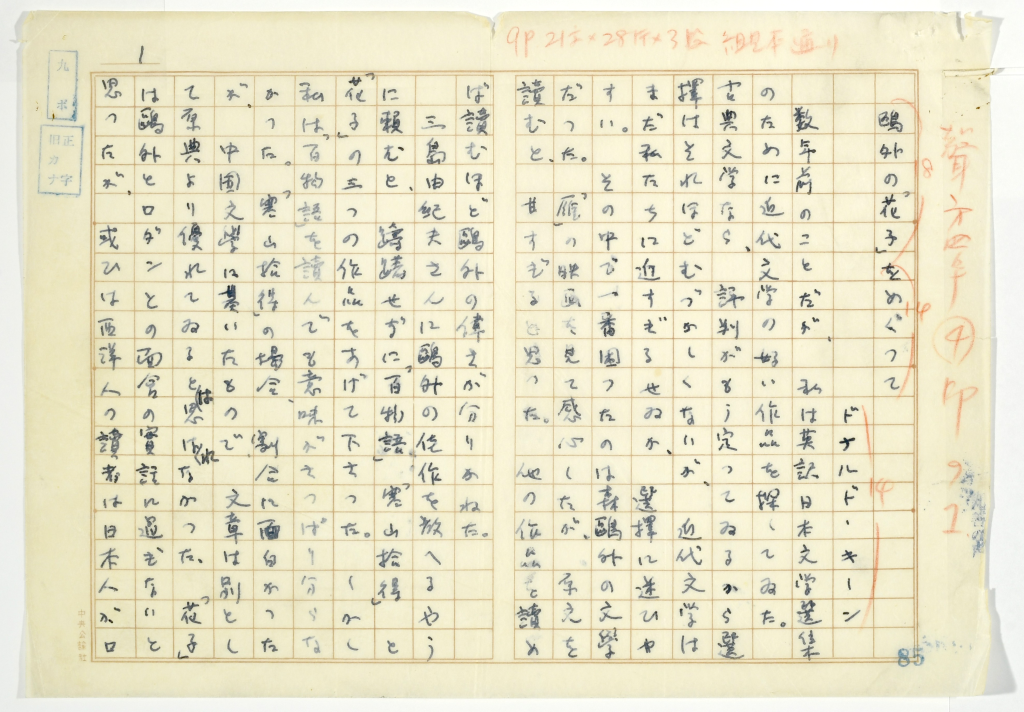

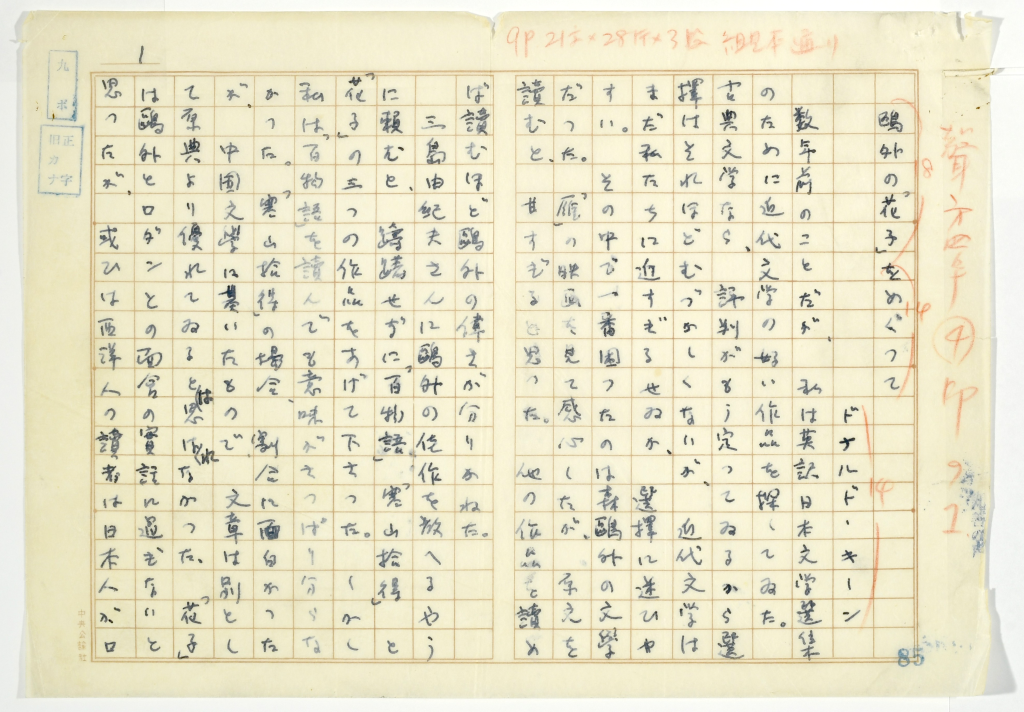

◀ドナルド・キーン「鷗外の「花子」をめぐつて」

(第4号、1959.7)

(丸善雄松堂株式会社所蔵/日本近代文学館寄託)

(画像提供:日本近代文学館)

※前期展示のみ

ドナルド・キーン「鷗外の「花子」をめぐつて」

(第4号、1959.7)

(丸善雄松堂株式会社所蔵/日本近代文学館寄託)

(画像提供:日本近代文学館)

※前期展示のみ

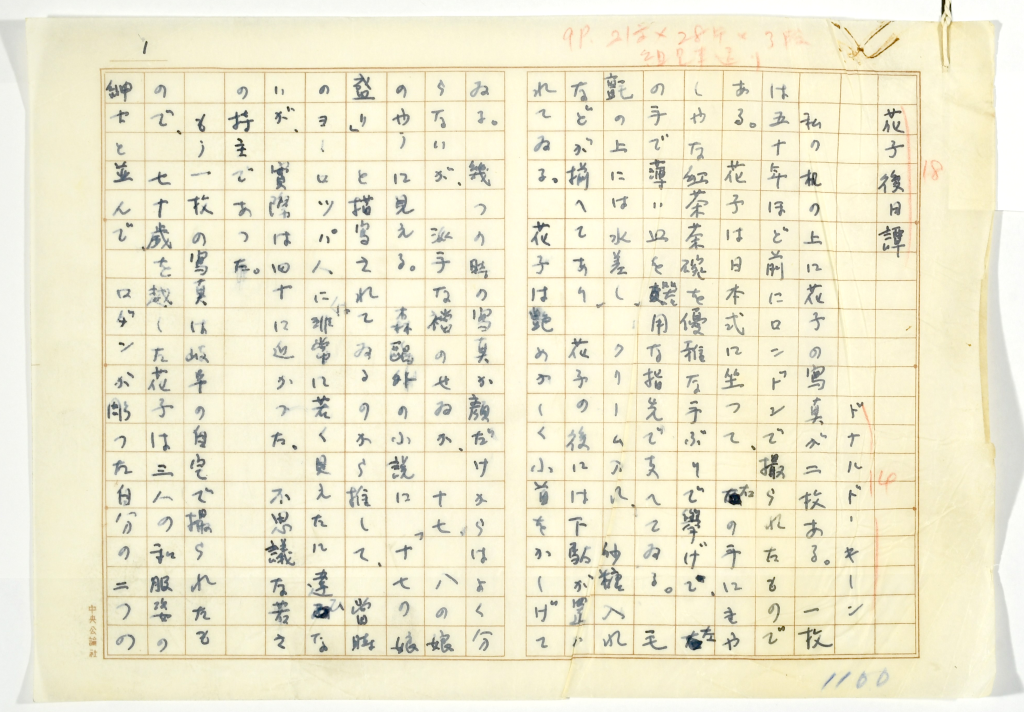

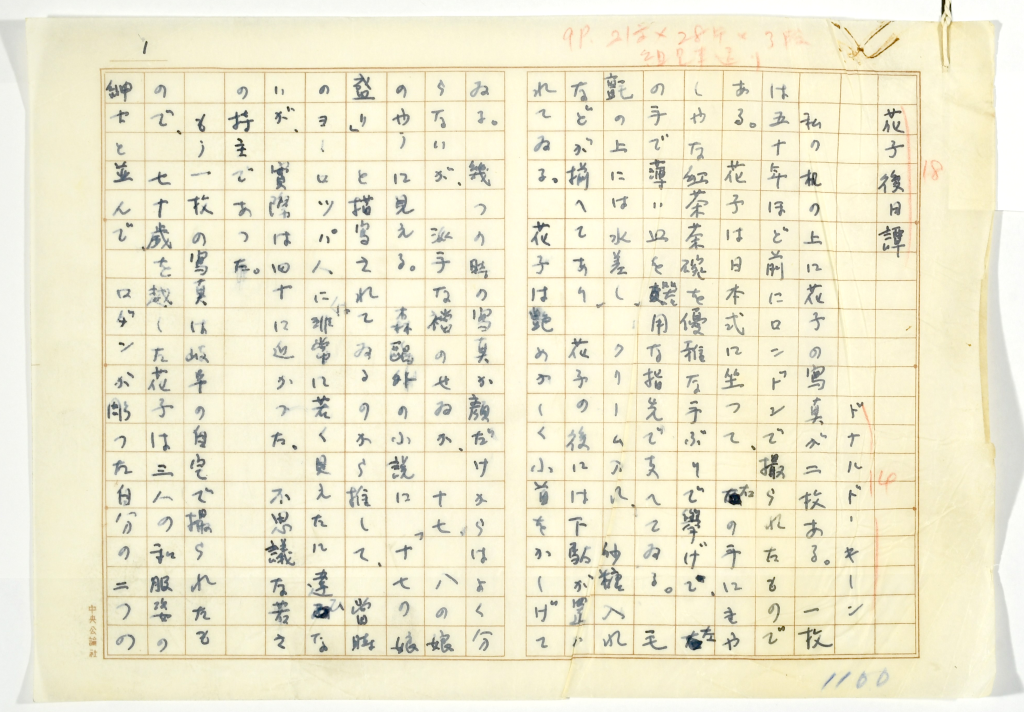

◀ドナルド・キーン「花子後日譚」

(第6号、1960.1)

(丸善雄松堂株式会社所蔵/日本近代文学館寄託)

(画像提供:日本近代文学館)

※後期展示のみ

ドナルド・キーン「花子後日譚」

(第6号、1960.1)

(丸善雄松堂株式会社所蔵/日本近代文学館寄託)

(画像提供:日本近代文学館)

※後期展示のみ

このほか、戦後の国語改革(「現代かなづかい」、「当用漢字」の告示(1946))への反対姿勢を示し、歴史的かなづかいの正当性を説いた福田恆存「私の國語敎室」の第5回「国語問題の背景」(第5号、1959.10/県立神奈川近代文学館蔵)の直筆原稿を展示します。

〇初公開資料

本企画展では、下記の資料4点を初公開いたします。

・『聲』編集企画ノート(1958)(丸善雄松堂株式会社所蔵/日本近代文学館寄託)

※前後期で展示箇所の変更あり

丸善宣伝部の本庄桂輔による1958年4月3日から同年8月30日までの日記形式の記録。『聲』の発行は福田恆存と本庄桂輔の間で計画された。

誌名の決定、創刊の挨拶状の作成をはじめ、丸善が注力した海外文学欄の方針決定に関する記録が残されている。

・“文学雑誌”発行計画(複製)(1958.4.17)

(丸善雄松堂株式会社所蔵/日本近代文学館寄託)

※後期のみ展示

『聲』の発行計画に関する丸善の社内文書。「『聲』編集企画ノート」の記述から本庄桂輔が1958年4月17日に作成したものと考えられる。丸善の出版協力の経緯と理由について記述がある。

・吉田健一宛 本庄桂輔1961.1.8 書簡 (1961.1.8)

(県立神奈川近代文学館・吉田健一文庫蔵)

『聲』廃刊直後に本庄桂輔から吉田健一に送られた書簡。ともに活動をした3年間を振り返り、一生の思い出にすると述べられている。

・福田恆存贈呈本 『日本の彫刻 上古―鎌倉』(美術出版社、1960.6)(贈呈:1962.2頃)

(ドナルド・キーン・センター柏崎所蔵)

ドナルド・キーンの第10回菊池寛賞受賞(1962.2)を祝して、福田恆存から贈呈された書籍。キーンの『聲』寄稿は福田の依頼によるもので、当資料からは同時期のキーンと福田の交流がうかがえる。

開催概要

展覧会名:鉢の木会と『聲』

会 期:2025年10月4日(土)~11月30日(日)

展示替えあり 前期:10月4日(土)~11月1日(土)

後期:11月2日(日)〜11月30日(日)

会 場:ドナルド・キーン・センター柏崎 2階 企画展示室

主 催:公益財団法人ブルボン吉田記念財団

観覧料:大人500円・中高生200円・小学生100円

(入館料で企画展をご覧いただけます)

本企画展に際しましてお力添えをいただきました皆様へ厚く御礼申し上げます

(敬称略・順不同)

個人

長田鞆繪 栗原千種 神西敦子 福田逸 吉田暁子

企業・団体

一般財団法人ドナルド・キーン記念財団 県立神奈川近代文学館

公益財団法人日本近代文学館 丸善雄松堂株式会社

株式会社ブルボン

開催概要

展覧会名:鉢の木会と『聲』

会 期:2025年10月4日(土)~11月30日(日)

展示替えあり

前期:10月4日(土)~11月1日(土)

後期:11月2日(日)〜11月30日(日)

会 場:ドナルド・キーン・センター柏崎 2階

企画展示室

主 催:公益財団法人ブルボン吉田記念財団

観覧料:大人500円・中高生200円

小学生100円

(入館料で企画展をご覧いただけます)

本企画展に際しましてお力添えをいただきました皆様へ厚く御礼申し上げます

(敬称略・順不同)

個人

長田鞆繪 栗原千種 神西敦子 福田逸 吉田暁子

企業・団体

一般財団法人ドナルド・キーン記念財団 県立神奈川近代文学館

公益財団法人日本近代文学館 丸善雄松堂株式会社

株式会社ブルボン